當江蘇大劇院戲劇廳的大幕拉開,緊張的氣氛彌漫開來:“九·一八”烽煙驟起,北平岌岌可危,紫禁城風聲鶴唳,故宮文物何去何從?在故宮人的倡導和組織下,一萬三千余箱國寶級文物,從北京到南京,從故宮到朝天宮的故事徐徐展開。

籠罩在戰(zhàn)爭陰云下的南京城、風云涌動的明倫堂、暗淡的朝天宮地下庫房,覬覦中華文物的侵略者,手無寸鐵的文物守護人……話劇《朝天宮下》截取故宮文物南遷往事中的重要一環(huán):1937年12月13日,日軍侵城,南京淪陷,存放在南京朝天宮庫房的部分故宮文物危在旦夕。緊急關頭,祝同禮為首的故宮人不惜以生命守護文明之火。

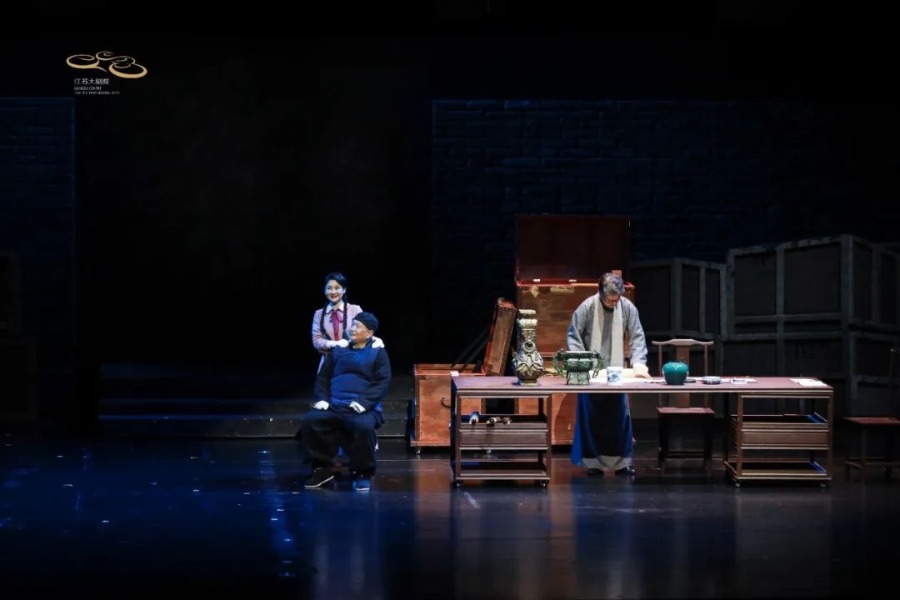

舞臺上,翠玉白菜、東坡肉石、西周頌壺、宋代黑釉盞,無數文物映射古今,串聯起中華文脈。祝同禮、孫大爺、周若男,一個個中華兒女不懈抗爭,賡續(xù)民族血脈。《朝天宮下》這些鮮活的人物、這些守護者,不分職業(yè)、身份,他們的抗爭與智慧、他們的本能與堅守,詮釋了何謂民族大義。

值得關注的是,在《朝天宮下》的敘事中,祝同禮以及無數文人志士的氣節(jié)撐起了話劇主題。這位文物倉庫主任外表文弱,內心強大,面對侵略者的無稽之談,他引經據典,拆穿謊言,一副文人風骨的形象展現在觀眾面前。

“眾多文物能夠在那次浩劫中完好保存下來,本身就是一個奇跡,體現了中國文物人對文物的熱愛。”祝同禮扮演者郝光感慨,每一次演出都有新的體會,一直在不斷地打磨這個角色,多聽觀眾的意見,這是每個演員的終身追求。

演出最后,“文化之根永在,中國必將復興”的臺詞鏗鏘有力,全場回響。舞臺下,觀眾們報以掌聲,熱淚盈眶。不僅如此,劇中的朝天宮布景、考究還原的歷史文物、南京方言的運用,也讓很多觀眾感到親切和熟悉。

據了解,話劇《朝天宮下》2020年7月首演,目前已在南京、上海、南通多地上演,榮獲紫金文化藝術節(jié)“優(yōu)秀劇目獎”、第五屆江蘇省文華獎“優(yōu)秀劇目獎”等多項大獎。而今年復排《朝天宮下》,江蘇大劇院集結了原班主創(chuàng)主演,還攜手南京市話劇團共同打磨這部發(fā)生在南京地域的題材話劇。既有郝光、肖明、馬小寧等老戲骨加持,也有孫嵐、王鵬宇、趙飛、李南依、王軍、夏靖烽、張秋月等一批實力派中青年演員參演。

“話劇《朝天宮下》復排,包括舞美、整體節(jié)奏、演員的定位等都進行了調整,整部話劇的觀賞性更強,節(jié)奏更緊湊,人物更鮮明。”導演蔡向亮說,文物南遷這段歷史故事可歌可泣,值得大書特書。每當看到家長帶著孩子坐在劇場內,就感到無比開心和欣慰。希望更多人能夠銘記這段歷史,記住曾經有這樣一群人為了中華文脈的綿延不畏犧牲,無私奉獻。

“今年是北京故宮博物院成立100周年,故宮的歷史與中華民族的命運息息相關。”話劇《朝天宮下》以章劍華長篇紀實文學《故宮三部曲》為藍本創(chuàng)作,章劍華同時擔綱編劇、藝術總監(jiān)。他說,血脈與文脈相連,文脈與國脈相接。這是一部抗戰(zhàn)劇,更是一部文化劇。國寶故事可歌可泣,中華文化日月光華。

江蘇新聞廣播 記者/孫西嬌